混雑の問題

観光地の混雑や喧噪は、近隣地域住民の人びとの生活に深刻な影響をもたらします。バスや電車、市電などの交通機関が観光客の増加にともない混雑し、通勤や通学、買い物などの移動に支障をきたす例などが著名な観光地で生じています。

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2024/06/post-104839.php

また混雑の問題は、観光客自身の観光体験や満足度に対しても負の影響を与えてしまいます。ただでさえ歩きなれていない街並みや場所であるのに、それらをさらに周囲の大量の観光客を気にしながら歩かなければならない(ぶつからないように、足を踏まないように小刻みに歩くリズムを調整する必要がある)ので、いっそう疲れてしまう気がします。

とくに日中の観光地は混雑しますね。お昼ごろから夕方にかけて、それぞれの観光地ごとに最も来訪者が集中する時間があります。観光地のなかでも昼食がとれるお店が集まっている通りではお昼ごろに混雑したり、喫茶店やスイーツ店は昼食の時間が終わってから特に混みだしたりと、同じ観光地のなかでも時間によって混雑度合いが異なる場所や通りもあることでしょう。

また夕焼けや夜景がきれいな場所であれば夕方や夜に混雑するなど、場所によって「コアタイム」は異なります。

目指される「分散」

オーバーツーリズム対策において重視されていることのひとつが、「分散」です。

ひとつの観光地や観光スポットに大量の観光客が一極集中してしまうことを回避するために、さまざまな取り組みや試行錯誤が進められています。

施設であれば予約制や入場制限、入場時間の細かな設定などの方法がとられることが多いですね。また、入場料等の設定や既存価格の調整によって集客のコントロールを目指す例もあります。また、地域全体で連携し、地域内のあまり知られていない他の観光スポットのPRを進めることで観光客を地域内に分散・回遊させたりすることも目指されています。

「地域(ご当地)アプリ」などを活用し、観光客の混雑度合いをリアルタイムで計測・可視化するといった「スマート技術」も開発・導入が進みつつあるといえるでしょう。「スマートツーリズム」に関連した記事については以下をぜひご覧ください。

盛り上がりを見せるスマートツーリズム インターネットとデジタル技術の飛躍的な展開によって、旅行のあり方は大きく変容しつつあります。 スマートフォンや便利なアプリが普及し、またビッグデータやAIを活用した大規模かつリアルタイムの情報整理が可能となってきました。 それらの技術は、たとえばオ...

スマートツーリズムの盛り上がり ビッグデータやAI、そしてスマートフォンやアプリを活用した観光である「スマートツーリズム」は、私たちの観光旅行をさらに快適にしてくれると同時に、オーバーツーリズムの防止やサステナビリティ向上にも有意義なものとして、近年とても注目が集まっています。 前回の記事で...

「賑わい」か「喧噪」か

観光地における混雑の問題には、少しややこしいところもあります。一部の観光地においては、ある程度の混雑が観光体験の質を高めている例もあるからです。

たとえば、貸し切りで他の客が誰一人いないディズニーランドを想像してみてください。その光景を見てみたい気持ちはもちろんあるでしょうし、ミッキーやミニーを独占できるとすれば魅力的かもしれないと思いますが、そのディズニーランドは楽しそうでしょうか?他の来場者がいて、みなカチューシャやコスプレを楽しんでいたり、パレードにて歓声をあげていたりすること自体がディズニーランドにおける「楽しさの一部」になっているといえるのではないでしょうか。

ほかにも、渋谷スクランブル交差点も似ています。外国人観光客は「大量の人びとがぶつからずに交差点を渡っている光景」を観る/撮影することを楽しんでいる側面があります。それはスクランブル交差点を「外部から」眺める場合ですが、カメラを構えながらスクランブル交差点を渡ったり、スクランブル交差点のなかでパフォーマンスをしたりする例においても、自身の周囲に絶えず「大量の通行人」が存在することが楽しさの条件となっているのです。

渋谷スクランブル交差点を撮影し楽しむ人びと(筆者撮影)

同じことは、観光地や観光商店街においてもいえるでしょう。ある程度他の観光客がいないと「賑わっていない」「閑散としている」という印象になるはずです。観光地において、混雑は「賑わい」のために必要不可欠な要素であると同時に、「喧噪」のリスクでもあるという意味で、一枚岩にとらえることのできない現象なのです。「賑わい」と「喧噪(混雑)」は表裏一体だといえます。観光地における混雑のコントロールの問題には、こうした難しさも存在します。

観光地の多面性を知るための「分散」

https://yolo.style/toricoguide/article/516908/

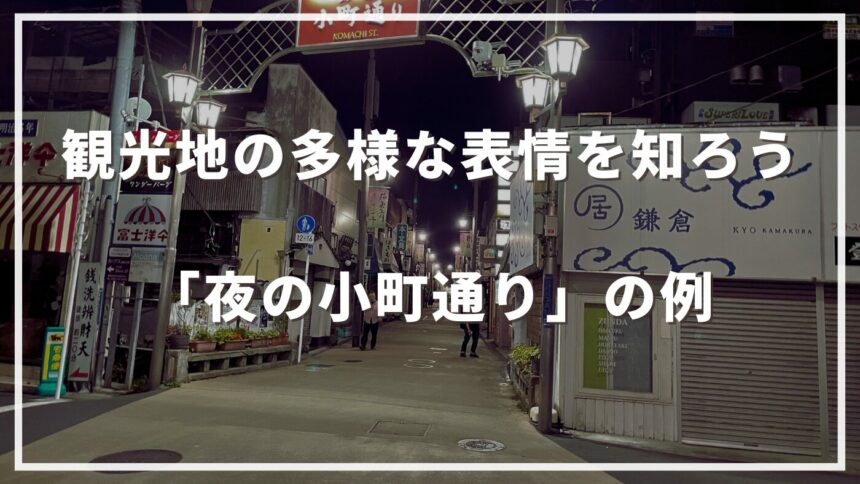

上掲の写真は、鎌倉の人気観光スポット「小町通り」の写真です。

食べ歩きが人気の場所で、お昼から夕方にかけて多くの観光客が行き交います。混雑や、食べ歩きによって生じるゴミの問題などが指摘されることも少なくありません。

また小町通りは住宅街と隣接しており、1本脇に逸れるだけで観光地から閑静な日常生活空間が広がっています。そのため、小町通りから観光客が「はみだし」、住宅街でのごみ問題や騒音などの問題も生じています。

こうした問題を回避するためにできることは、なにがあるでしょうか。食べ歩きは決められたスペースで実施する、ゴミは指定された場所や持参した袋に捨てて持ち帰ることを徹底する、来訪する時間帯をずらす、などの選択肢が可能ですね。

ここで少し深堀したいのが、「時間帯をずらす」という点です。下の写真をご覧ください。最初に提示した小町通りを、ほぼ同じ画角で、夜21時半ごろに撮影したものです。

夜21時半の小町通り(筆者撮影)

どうでしょう。お昼の小町通りとは全く異なる景色ですよね。お昼は大量の観光客が歩き、地面がほとんど見えませんでしたが、夜にはほとんど観光客がいません。歩いているのは地域住民ばかり。とても静かです。観光客向けのお店は多くが閉まり、地域の常連さんが集まっていそうな飲み屋さんが開店していたりと、お昼とは別世界が広がっています。

この2枚の写真からでも十分察することができるように、同じ観光地であっても、時間帯や曜日、天候などに応じて多様な表情が存在するといえます。そして、お昼の小町通も夜や朝方の小町通りも、小町通であることには変わりありません。「観光地らしい景観」は、その場所の表情の一つに過ぎないともいえます。

場所には多面性があるということですね。そして、その多面性を観るということも観光のひとつの楽しみ方なのではないでしょうか。たとえば昼に訪れて観光客の多さにガッカリしてしまっても、「二度と行かない」と思うのではなく、時間帯などを変えてもう一度来訪してみることで、1度目では知ることのできなかった別の表情を知ることができるかもしれません。そして時間帯等を変えることは、観光客の一極集中を回避する「分散」の手立ての一つにもなります。

もちろん、夜は観光客向けのお店も閉まり、食べ歩きや「賑わい」を楽しむことは難しいでしょう。そこは仕方ないですね。あるいは、時間帯ごとに「楽しみ」も変化すると捉えることもできるでしょう。

ただし、夜や朝方はいうなれば「観光地」よりもむしろ「日常生活空間」としての側面が前面化するため、来訪する際は普段よりもマナーが重視される必要があるはずです。騒音をたてない、プライベートな空間に足を踏み入れないなどといった配慮をいっそう心がけるべきでしょう(昼の「観光地」としての場所であっても同様に必要なのですが)。

混雑を回避することは、一見「人気の場所に行けない」といったマイナスなイメージを抱きがちですが、地域や観光スポットの新しい側面を発見できる可能性と結びついているともいえます。また、一度だけの来訪では知り得なかった楽しさや発見にも繋がります。混雑を回避するための時間帯や曜日、目的地の「分散」を、そのように楽しんでみてはいかがでしょうか。

サスタビ外部アドバイザー担当。北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院 専任講師。立教大学大学院観光学研究科 博士課程後期課程修了。博士(観光学)。専門は文化人類学、観光研究、モビリティ研究。北海道札幌市出身。

-1-336x216.jpg)

-2-150x150.jpg)

この記事へのコメントはありません。