| サスタビでは、一つのテーマに対して複数のライターが様々な角度から探求する特集を組んでいます。 今回のテーマは、「クリエイティブツーリズム」です。オーバーツーリズムが叫ばれる今、「旅人=迷惑な存在」と感じている方も少なからずいらっしゃいます。 自分の暮らす街にやってきて、ごみをポイ捨てしたり、道を混雑させたり…… 地域の方に「来てほしくない」と思われる行動をする旅人も、少なからずいます。しかし、旅人は本来、地域の方にポジティブな影響を与えられるはずです。 旅人が旅先の地域や文化を消費するだけではなく、地域住民と一緒に新しい価値を生み出す。 そんな新しい旅の姿勢について考えていきます。 |

第一弾:「創造的な観光」ってなに?クリエイティブツーリズム解説

第二弾:ライターの体当たり勉強記録!クリエイティブツーリズムについて初めて考えてみた

第三弾:国内クリエイティブツーリズム都市4選!おすすめのイベントも紹介

第四弾:クリエイティブツーリズムと「ikibase」の融合による地方創生

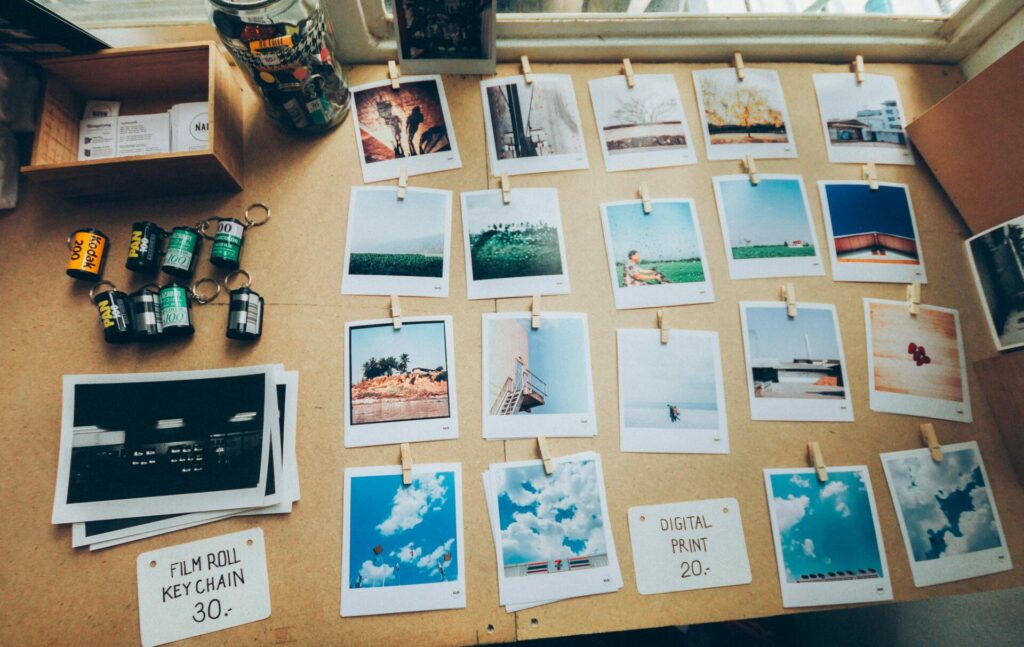

観光地で写真を撮ること

批評家のスーザン・ソンタグは『写真論』という書籍のなかで、次のような興味深い一節を記しています。

けっきょく、ある経験をもつということは、その写真を撮ることと同じになっており、公の行事に参加するということは、写真の形でそれを見ることとますます等価になっている(ソンタグ 2010)

観光において、訪れた先で写真を撮ることは「当たり前」の行為ですが、もしかするとソンタグが述べているように、観光地でその対象の写真を撮ることで私たちは満足し、何かを経験した気持ちになっていることがあるかもしれません。

少し付け加えれば、ソンタグが指摘をした時代が「写真を撮ること=何かを経験すること」であったとすると、今日の現代社会では、「写真を撮ってそれをシェアすること=何かを経験すること」となっている側面もあるでしょう。

私達は他者から自分の写真を撮影されることを、基本的には嫌がるとソンタグは言います。その理由は、写真を撮られることによって、私が撮影者に「所有される」という感覚をもってしまうからです。映像・写真としてフィルムに納められることで、「私」の姿は撮影者に記録され、所有される。写真の被写体になることで、「私」という主体が客体=モノのような存在となり、その所有権が自分自身から誰か他者に剥奪される。それを嫌悪しているのです。

「自分が所有されることへの嫌悪」は、今日のインターネット時代においては、「世界へと共有されることへの嫌悪」へとより拡大している可能性があります。自分の写真を撮られることに加えて、その写真が不特定多数に向けて「シェア」されること、ばらまかれることへの嫌悪感。自らの所有権が撮影者だけでなく世界中のありとあらゆるインターネット上の他者に奪われるような感覚。写真を撮ることとそれをインターネット上に公開することが重なり合っている今日において、写真を撮る/撮られることをめぐる問題は拡大を続けています。所有される嫌悪から、共有される嫌悪へと。

観て終わり、写真を撮って終わり?

話を観光経験に戻しましょう。観光研究者のエドワード・ブルーナーという方は、インドネシアにおいて、引退した専門職者や大学教員、弁護士といった富裕層・インテリ層を対象としたスタディ・ツアーのガイドを自ら行い、観光者の振る舞いを観察・調査しました(Bruner 1995)。そのなかで、バリで年に1度しか開催されない寺院祭礼を見学する機会がありました。

その祭礼はいわゆる「観光客向け」のものではなく、バリの人びとが自分たちのために行う祭礼です。その貴重な機会をツアー・ガイドとして観察することができたブルーナーは、祭礼を「民族誌家にとっての楽園」と表現しています。

そのいっぽうで、ブルーナーが引き連れていたツアー参加者たちは、昼食の時間だと言ってみな足早にバスに戻ろうとしていたそうです。ブルーナーは彼らを呼び止め、この珍しい機会に立ち会えた幸運をもっと噛みしめ、祭礼をじっくり見ておくべきだと説得します。しかしツアー参加者の一人はこう反論しました。「だってもう見たじゃないか」。

この経験から、ブルーナーは、フィールドワークを行う研究者(文化人類学者・民族誌家)と、観光客の違いについて考察を広げていきます。フィールドワーカーにとっては、「その場所に居る」ことがすべての始まりであり、祭礼や行事を最後までじっくり観察・分析することが仕事となります。他方で観光客の場合、「その場所に居る」ことは、一瞬で達成されてしまう作業であり、一見しさえすればもう「それを見たことになる」といいます。

そしてブルーナーはその考察の展開の中で観光者の写真撮影について次のように指摘します。「観光客は出来事や人を、カメラのレンズを通して観察する」。そして...

観光客が新しい場所に着いたとき、まずもって彼らはカメラを顔の前に持ち上げる。そしてそのカメラのファインダーを通して景色を見るのだ。私はそういう場面を幾度となく目にしてきた(中略)。それは周囲の文脈を視界から削除し、同時に強調すべきものをフレームに選び取る。それはクローズアップされ、上手に構成され、そしてフレームの周囲に大きく広がる環境をほったらかしにする(Bruner 1995: 235)。

これと似たことをソンタグも述べていました。「写真を撮ること」が「自らの経験の証明書」をつくるためだけの道具になっており、最終的には、写真に写すべき景色を探すことが目的にすり替わって、経験の可能性が究極的に狭められてしまっていると。

ソンタグやブルーナーの述べる写真撮影への批判的な考察は、「映え」や「シェア」にどっぷりつかっている今日の私たちの観光経験の有り方に対してもクリティカルなものだと言えるでしょう。「写真を撮った!よし、次はどこにいこう」。「なんか映えそうな場所ないかなー」……そのような観光や旅のあり方になっていないでしょうか。

時間の余裕をもった旅

SNSやガイドブックであらかじめ見た景色を「確認」して満足する、写真を撮って満足する、それを「共有」して満足する。そのような旅の仕方は、スケジュールが定められ常に時間に追われるような、ツアーや「短期的」な旅行においてしばしば生じやすいところがあります。限られた時間のなかで、帰りの飛行機の時間が来る前に、どれだけ多くの「経験」を効率的にめぐることができるか。時間との闘いです。

そうしたせわしないツアーや旅程のなかでは、どうしても「地域に深く触れること」や「何かをじっくり体験すること」が難しくなってしまいます。地域の人々と交流したり、自然や文化の体験型プログラムに参加したりすることは難しかったり、もし行程に組み入れたとしても「作業的」な経験に留まってしまう可能性も無くはありません。

写真を撮って立ち去るのではなく、もう少しその場所で観察を深めてみたり、他の観光客が注目している点を探してみたりするなど、時間に余裕をもってゆっくりと味わうことが大切ですね。

体験を求める

何かを「体験する」ことを旅の目的に据えてみることも重要です。地域の特徴的な産業や名産品、工芸品などを調べ、その生産体験プログラムがないか探してみたり、ローカル・ガイドに地域の歴史や文化を教わりながらめぐり歩くツアーがないか探してみたりすることも選択肢ですね。

何かを「体験」する観光は、その多くが地域の人々との交流をそのプロセスに含むでしょう。地域で文化や伝統の継承に携わる人や、産業に従事している人、観光情報を提供している人、などなど、「体験」を含んだ観光のあり方は、そのプロセスのなかで様々な人と関わり合うチャンスを増やすことができると思われます。同時に、地域の人々やガイドから多くのことを「教わりながら」旅や観光をすることになるので、地域に対する無知や不理解にもとづいた迷惑や配慮の無い行動を未然に防ぐこともできるでしょう。

また、文化体験プログラムそれ自体が、地域の文化継承の重要なきっかけになっている側面もあるでしょう。文化や伝統的な行事は、継続的に実践されつづけなければ廃れてしまいます。体験プログラムによって担い手が生まれたり、そこで文化が継承されたりする可能性があります。地域の文化の担い手の人びとと、外部からやってくる観光客とが輪をなして、ともに文化を持続させていく。そのような肯定的な文化変容を促していく可能性を内包しています(より積極的に言えば、観光客もまた地域の文化継承の担い手・一員になりうるということでもあるでしょう)

シビック・プライド 近年とても注目を浴びているこの言葉、シビックプライド(civic pride)。みなさんはご存じでしょうか。 この言葉は、(都市や地域に対する)「市民としての誇り」という意味をもち、それを高めることが地域活性化・地方創生の鍵を握ると考えられています(※註1)。 地域...

あなたは旅人?それとも観光客? 突然ですが、旅人と観光客(者)の違いはどのようなものでしょうか。 どこか遠くの地から突然やってきて、少しの間滞在し、風と共にまたどこかへと旅立っていく人たち。旅人には、そのようなイメージがあるかもしれません。彼らは到着地をまた出発地として、次から次へと移動=旅...

消費から生産・創造へ

地域を訪れ、写真を撮ったり一瞥したりするだけで満足するような旅では、地域に対して肯定的な影響を及ぼすことがなかなか難しいかもしれません。もちろん、経済的な貢献はさまざまな点で可能だと思われますが、文化的・社会的な側面で、地域に生の影響をもたらすことは難しいでしょう。むしろ写真撮影によって地域を「撮影・所有」し、立ち去る・持ち帰るという観点でみれば、地域を「消費」しているだけの旅・観光に終わってしまう危険もあります。

持続可能な旅と社会の実現を目指していくうえでは、旅や観光をつうじて地域になにか肯定的な影響を生産・創造していく方法を考えていく必要があるでしょう。写真を撮るだけ、見るだけではなく、何かを体験したり、手伝ったり、教わったりするなかで地域と関係性を深めていくような旅・観光です。自分だけが満足するのではなく、プロセスのなかで地域と共に何かをしたり、一緒に楽しんだり、一緒に学んだり知識や文化を継承したりしていくことができれば、旅をつうじて社会をよりよくしていくことにつながる可能性があります。

体験や学びをより深く楽しむとともに、地域の肯定的な可能性を増大させていくような「クリエイティブな旅」。それは写真を撮るだけのような「一方向的」な観光や旅ではなく、地域と旅人が一緒に何かをする「双方向的」でインタラクティブな形式のもとで進められる旅・観光なのだと思われます。観光に行くときには、その場所で何か体験型プログラムが行なわれていないか、ぜひチェックしてみましょう。

参考文献

- Bruner, Edward M. 1995. The Ethnographer/ Tourist in Indonesia, in International Tourism. Lanfant, Marie-Françoise et al eds., International Tourism: Identity and Change. London: Sage, pp. 224-241.

- ソンタグ、スーザン2010『写真論』近藤耕人(訳)、晶文社.

サスタビ外部アドバイザー担当。北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院 専任講師。立教大学大学院観光学研究科 博士課程後期課程修了。博士(観光学)。専門は文化人類学、観光研究、モビリティ研究。北海道札幌市出身。

-3-860x484.jpg)

この記事へのコメントはありません。