ひろがるユニバーサルツーリズム

ユニバーサルツーリズムという言葉をご存じでしょうか。これは、「誰もが楽しむことのできる観光のありかた」を指すものです。

米国発祥の「ユニバーサルデザイン」のアイデアをもとに発展した言葉であり、特定のディスアビリティ(障がい)を有する人や、旅行に際して何らかの支障や身体的/精神的困難を抱えた人びとも含めて、「誰もが」楽しむことのできる観光のモデルを模索することが目指されています。国籍や文化の違い、年齢、性別など、あらゆる差異をこえて「誰もが」楽しめる観光です。

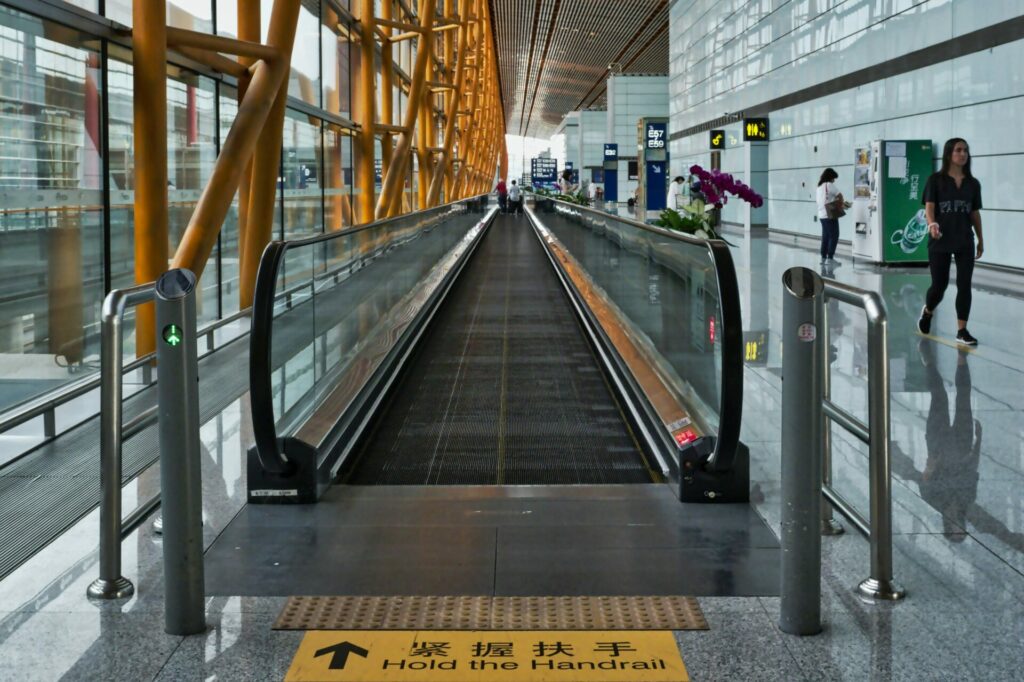

ユニバーサルデザインは、駅や空港といった公共交通機関や商業施設などを中心に広がりを見せています。誰でも利用しやすい多目的トイレ、視覚的に情報を得やすいピクトグラム、段差のないスロープ状の歩行空間、迷わないように作られているショッピングモール、自動ドア、音声案内設備……等々、私たちの身の回りにたくさんのユニバーサルデザインが存在します。

観光でも、そうしたユニバーサルデザインは有益に働きます。日本でも、観光庁と地域の自治体、NPO等による連携のもと取り組みが進められており、観光庁が定める基準を満たすものへの認証制度や、観光客ひとりひとりの特性に合わせた応対の方法に関するマニュアルなどを整備しています(https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/kihonkeikaku/kokunaikoryu/kaitaku/universal-tourism.html)

バリアフリーツーリズムとのちがい

似たような言葉に「バリアフリーツーリズム」がありますが、ユニバーサルツーリズムのほうがより広い意味を有しています。

バリアフリーとは、ディスアビリティをもつ人びとにとって「障壁(バリア)」となるような環境的課題を取り除くことを目的とした言葉です。日本では1960年代以降からひろがり、「福祉のまちづくり」の取り組みや「ハートビル法」、交通バリアフリー法、バリアフリー法といった形でその考え方が整備・展開してきました。

バリアフリーの考え方は、躓いてしまうリスクのある段差を取り除いたり、階段をエレベーターに代えたり、坂道やスロープに手すりをつけたりと、福祉的・工学的なアプローチから「バリア」をなくすことで「誰もが利用できる」空間や施設をつくろうとします。そしてバリアフリーツーリズムとは、ディスアビリティを持つ人でも観光ができるように、観光中に直面しうるさまざまな「バリア」を取り去るかたちで組織された観光のあり方を指します。

バリアフリーツーリズムとユニバーサルツーリズムとのちがいは、両者が想定する利用者の範囲にあります。バリアフリーツーリズムはディスアビリティを持つ人を念頭においているのに対して、ユニバーサルツーリズムはそうした人びとに限らず「誰もが」楽しめるような観光のあり方を模索するものです。

Tips:急いで補足しておくと、もともと福祉的・環境工学的なバリアフリーの考え方(わかりやすくいえば、ハード面から問題に対処しようとするアプローチ)は、ディスアビリティを持つ人のみを対象としている点がしばしば批判されてきました。ディスアビリティを持つ人のこと「だけ」を考えたバリアフリーは市民社会と隔絶してしまい、ディスアビリティを持つ人とそうでない人との間の「溝」を深めてしまうのではないか、という批判です(高橋 2020)。そうした背景を経てバリアフリーもまた考え方を拡張してきています。福祉に限定されないより広義の公共的な意味合いを帯び、そして設備改修等のハード面のアプローチだけでなく、情報提供のあり方や人的サービスの内容の見直しなどといったソフト面でのアプローチも模索され、次第にバリアフリーツーリズムも「ユニバーサルツーリズム」のように、ディスアビリティを持つ人を軸にしつつもより広範な人びとを巻き込んだかたちですべての人が楽しむことのできる観光モデルの模索へと展開しつつあるのです。その意味で、ユニバーサルツーリズムとバリアフリーツーリズムは距離を近めつつあるといえるでしょう(中子 2010)。いま引用した中子氏は、バリアフリーツーリズムを「従来の観光のバリアフリー化の理解を越え高齢者・障害者に留まらず国民全体の観光の享受とその質に関わるものであり、取り組みの実践の場である地域においては地域再生、活性化に結びつく地域づくりの重要な要素となりうるツーリズムの手法」と位置づけています(中子 2010:41-42)。

観光客が多く訪れる鎌倉・円覚寺にも階段横にスロープが(2023年 筆者撮影)。

ユニバーサルツーリズムの課題とアクセシブルツーリズム

障がいがあってもなくても、どんな年齢や性別、国籍、趣味趣向でも楽しむことのできる観光のあり方。それを模索することは簡単ではありません。「誰もが」と私たちが考えるとき、その「誰もが」をめぐる想像力の範囲から抜け落ちてしまう人が存在する可能性がつねにつきまといます。

また、欧米圏からはユニバーサルツーリズムの考え方に対する問題点も指摘されています(Eichhorn and Buhalis 2011)。それは、ユニバーサルツーリズムが「画一的な観光体験」を助長するというものです。

つまり、ユニバーサルツーリズムは「どんな人でも同じような楽しみを享受することができる」観光のあり方を模索するので、そこでの観光はきわめて「画一化」「標準化」されたものになってしまうリスクがあるということです(吉田・山川・松山 2016)。観光において私たちが何かを食べたり、何かをしたり、何かを観たりするとき、その経験や感想は多様であるはずです。その多様性を、ユニバーサルツーリズムは損なってしまうのではないかという危惧ですね。

欧米圏ではユニバーサルツーリズムのそうした課題を乗り越えるべく、「アクセシブルツーリズム」や、「インクルーシブツーリズム」といった名前で議論が進んでいる側面があります。これらは、多様な人びとを「統合」「画一化」するのではなく「包摂」し、その内側で観光者一人ひとりの多様性や主体性を尊重することを念頭においています(一井 2019)。

観光地や身近な場所に広がるユニバーサルデザインやユニバーサルツーリズムの工夫について考えをめぐらせ、見慣れた場所でも今までと違った視点で見直してみると、新たな発見があるかもしれません。ユニバーサルデザインは駅や空港、観光地などあらゆるところに広がってきています。何気なく歩いていた道や空間は、実は様々な工夫によって「何気なく歩くことができていた」のかもしれません。観光や旅、人の移動と深く結びついているユニバーサルデザインについて、旅先でもぜひ探してみてください。

【関連記事】

いま、旅の在り方は多様化し日々求められるニーズも大きく変化しています。SDGsにもうたわれている「だれひとり取り残さない」社会を目指すことは旅行・観光分野においても重要で、取り組みが進められています。 障害の有無、年齢、国籍、LGBTQ、宗教……旅における障壁をなくすことを目的としたツーリズム...

参考文献

- Eichhorn, V., & Buhalis, D. (2011). Accessibility: A Key Objective for Tourism Industry. In D. Bhalis & S.Darcy (Eds.), Accessible Tourism: Concepts and Issues(pp. 46-61). Bristol, UK: Channel View Publications.

- 一井崇(2019)「ユニバーサルツーリズムの新たな視点と地域形成における障害者雇用の役割―京都府与謝野町「よさのうみ福祉会」の障害者雇用・就労支援事業を通じて」『観光研究』31(1), 19-32.

- 中子富貴子(2010)「地域観光の発展におけるバリアフリー・ツーリズムの役割―ソーシャル・キャピタル(社会関係資本)の構築と市民活動」『観光研究』21(2), 41-46.

- 髙橋儀平(2020)「日本におけるバリアフリーの歴史」『日本義肢装具学会誌』36(1), 62-67.

- 吉田順一・山川拓也・松山千紘(2016)「日本における「ユニバーサルツーリズム」概念の再検討」『第31回日本観光研究学会全国大会学術論文集』(pp.401-404)

サスタビ外部アドバイザー担当。北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院 専任講師。立教大学大学院観光学研究科 博士課程後期課程修了。博士(観光学)。専門は文化人類学、観光研究、モビリティ研究。北海道札幌市出身。

-150x150.jpg)

-1-150x150.jpg)

この記事へのコメントはありません。