SDGs観光まちづくりワークショップの概要

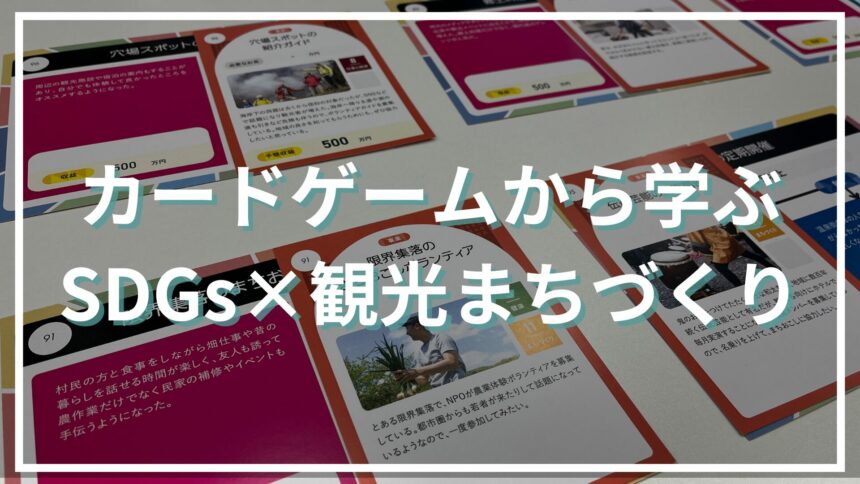

先日、JSTi(Japan Sustainable Tourism Initiative)とJICA(Japan International Cooperation Agency)との合同研修「カードゲームで学ぶSDGs×観光まちづくり」にサスタビのメンバーとして参加してきました。(イベントページ)

昨今問題となっているオーバーツーリズムや、地域に貢献するサステナブルツーリズムのあり方について、ゲームを通して楽しみながら学ぶことが目的で、約25名の参加者が集まる会に。

参加者は、観光庁や旅行会社の関係者、JICAのメンバーが中心で、ゲーム内では一次産業、宿泊、交通、行政、地域住民、観光施設、大学、メーカー、観光まちづくり、小売店、旅行会社、飲食店といった役割に分かれ、2~3人ずつのチームに分かれて進行しました。

※JSTiは、日本サステナブル・ツーリズム・イニシアティブの略で、一般社団法人日本エコツーリズム協会、一般財団法人アジア太平洋観光交流センター、一般社団法人日本旅行業協会、㈱JTB総合研究所を発起人とし、事業者・旅行者・地域住民が連携して、サステナビリティを実践するプラットフォームとして、持続可能な観光の推進を目指す団体。JICAは、発展途上国の経済や社会の発展・復興・安定を支援することで、国際協力を促進し、日本や世界の持続的な成長に貢献するための独立行政法人です。(青年海外協力隊で聞いたことある人も多いのではないでしょうか。)

サイト:https://jsti.jp/

ゲームの進行と学び

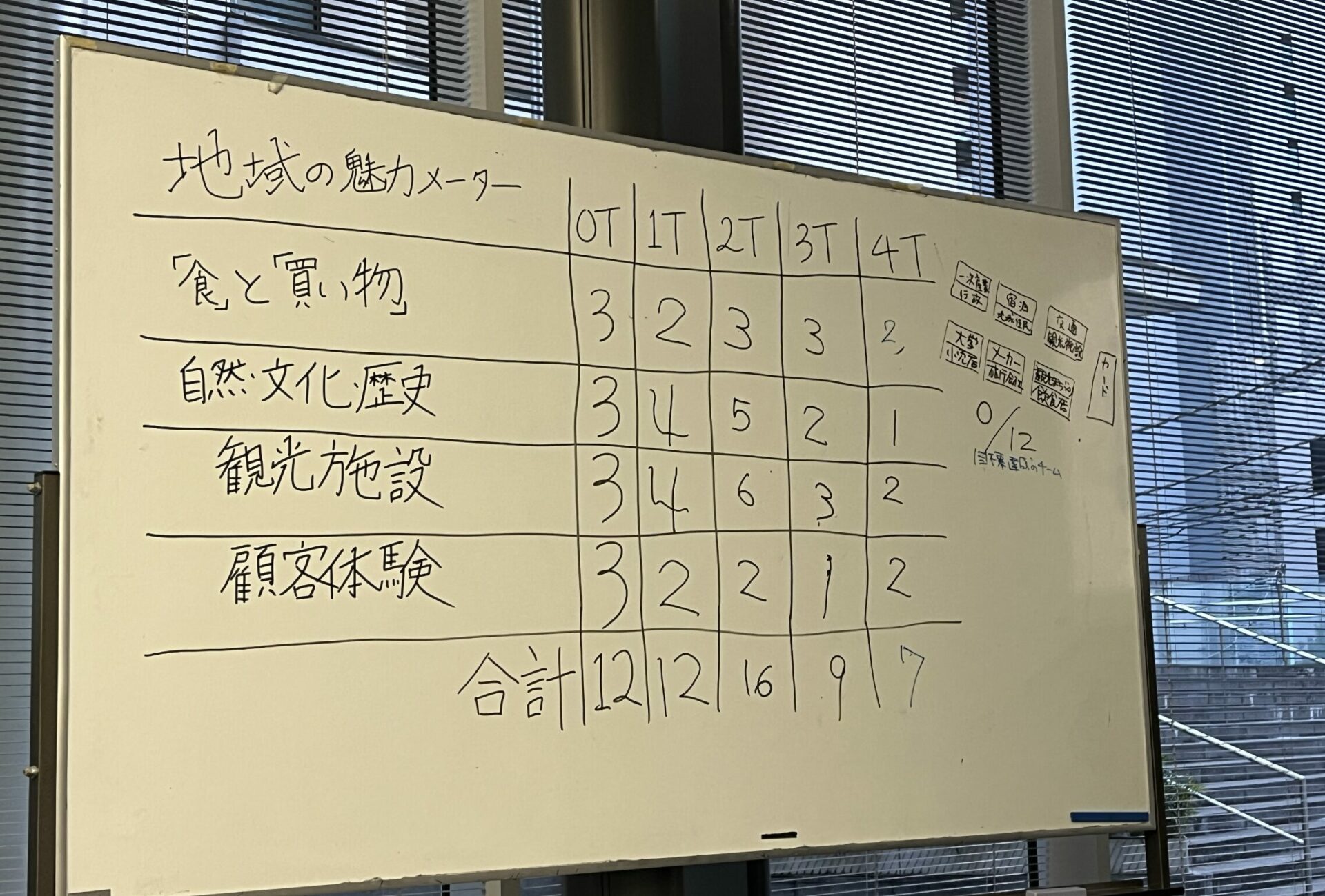

このゲームでは、4ターンを地域の発展における10年と仮定し、10年後に地域の魅力がどのように変化するかをシミュレーションします。参加者は、与えられた役割ごとに毎ターン1枚のカードを選択し、「食と買い物」「自然・文化・歴史」「観光施設」「顧客体験」といった魅力度を示すメーターを増減させます。そして、10年後に各チームが設定した目標を達成できたかを競います。

また、各チームの目標達成に加え、地域全体のパラメータの合計値を基に、地域が発展したのか、あるいは魅力が低下したのかを評価します。ゲーム開始時の地域全体の初期パラメータは12でしたが、最終的には7まで低下し、まちづくりとしては失敗に終わりました。

私が所属していたチームの目標は「4つのパラメータのうち1つの魅力度を6以上にすること」。ゲームの中盤では一時的に目標を達成していたものの、最終的にはすべての項目が6を下回り、結果として街は衰退。他のチームも同様に、持続可能な発展を実現することは難しく、与えられた資金や資源を活用しながらも、最終的に目標を達成できたチームはありませんでした。

印象的だったのは、地域住民チームが他のプレイヤーに資金を融資し、魅力向上を試みたものの、期待した結果が得られず、逆に魅力度が低下する場面があったことです。現実の地域振興においても、資金投資や施策が必ずしも成功するとは限らないことを、ゲームを通じてリアルに実感しました。

ワークショップを通じて感じた課題

ゲーム内の流れを見ていると、現実の地域振興と重なる部分が多く、長期的なビジョンと適切なタイミングでの施策実施が不可欠であることを改めて実感した。

とくに感じたのは、地域プレイヤー同士の連携と、長期ビジョンを定め、それを主導するリーダーの存在の重要性である。偶然うまくいく場合もあるかもしれないが、ゲームとは異なり、現実のまちづくりでは失敗が許されない。そのため、実際の地域振興においては、戦略的なビジョンとリーダーシップが必要不可欠だと強く感じた。

チーム間の交流不足(まちづくり関係者の把握不足)

まちづくりが失敗に終わった要因の一つとして、各チーム内では簡単な自己紹介があったものの、ワークショップ全体としての交流が最初になく、他のチームの状況が見えづらかったことが挙げられます。また、知らない人に話しかけるような雰囲気もなく、結果的にチーム間の連携がほとんど生まれませんでした。ルール上、他のチームと交流することは禁じられていなかったにもかかわらず、積極的に連携を取る動きはほとんど見られませんでした。

一部のチーム間では関わりがあったものの、それは限定的で、表面的な会話にとどまり、実際に協力し合うような動きにはつながりませんでした。これは、現実のまちづくりの現場でも同じことが起こっているのではないかと感じました。

具体的には、

「誰が関わっているのかがそもそも分からない」

「各プレイヤーが勝手に動いていて、何をしているのか分からない」

「それぞれ想いを持っているにもかかわらず、連携が取れず空回りしている」

といった課題が、ゲーム内でも顕著に見られました。このワークショップを通じて、まちづくりにおける「関係者の把握」と「連携の重要性」を改めて実感しました。

全体を統括するリーダーの不在

1ターンごとに地域の魅力が増えたのか、減ったのかを確認する時間があり、その都度チーム内やチーム外のメンバーと施策を振り返り戦略をたてる時間がありました。

それにも関わらず、先に述べたチーム間の連携不足もあいまって「どのターンでどの魅力を重点的に強化していくか」といった、地域全体の戦略が不明確で、各チームが個別に施策を進めた結果、地域の魅力が向上しないどころか、地域の魅力が減少する事態に。

この原因は最初に4ターン後である10年後に地域がどうなっていたいのか、どの魅力がある地域をつくりあげるべきなのかを全体方針として決め、1ターンごとに状況をみて臨機応変に方針を変更していくリーダーが不足していたことだと思います。

いくら各チームが連携を試みても、しっかりとしたリーダーシップがなければ、方針が定まらず、最終的には各地域のプレイヤーが個々に頑張っても全体が混乱に陥るという、ゲームが教えてくれた教訓でした。

SDGs観光まちづくりワークショップに参加してみて

今回参加したワークショップは、当メディア「サスタビ」との相性が非常に良く、カードの内容を実際の地域資源を活かしたものに変更できれば、まちづくりに取り組む地域に対し、より実践的な学びの場を提供できる可能性があると感じました。

同じチームには、このゲームを過去に3回経験した人がいましたが、今回を含めて3回連続で目標を達成できなかったそうです。このことから、単にルールを理解するだけでは成功にはつながらず、チームワークや戦略立案の重要性が改めて浮き彫りに。

持続可能な観光とSDGsを学ぶワークショップを通じて、観光まちづくりの難しさと戦略の重要性を実感するとともに、実際のまちづくりにおいても短期的な施策だけでなく、長期的な視点を持ち、関係者間の連携を強化することが不可欠だと再認識しました。

こうしたゲーム感覚で楽しく学べるシミュレーションの機会が増えることで、まちづくりに関わるプレイヤーの意識が高まり、より効果的な観光まちづくりが進んでいくことを期待しています。

SDGs観光まちづくりカードゲームの開催にご関心のある皆様はJSTi(https://jsti.jp)の事務局長、熊田さんと服部さんまでご連絡下さいね。

立命館大学大学院修士課程修了。専門は情報理工。NTTデータ入社後、大規模システム開発の維持管理やビッグデータを用いた観光分析を担当。世界一周後、場所にしばられずに働くを追求してITに特化した現代版なんでも屋を起業。チェコ親善アンバサダー、銀河高原ビールアンバサダー。通称、シャンディ。

この記事へのコメントはありません。