環境や社会や経済の持続可能性を考えるうえで重要なカギを握る、サステナブルツーリズム。サスタビではこれまで、その定義や、実際にサステナブルツーリズムに取り組む事業者たちの活動を紹介してきました。

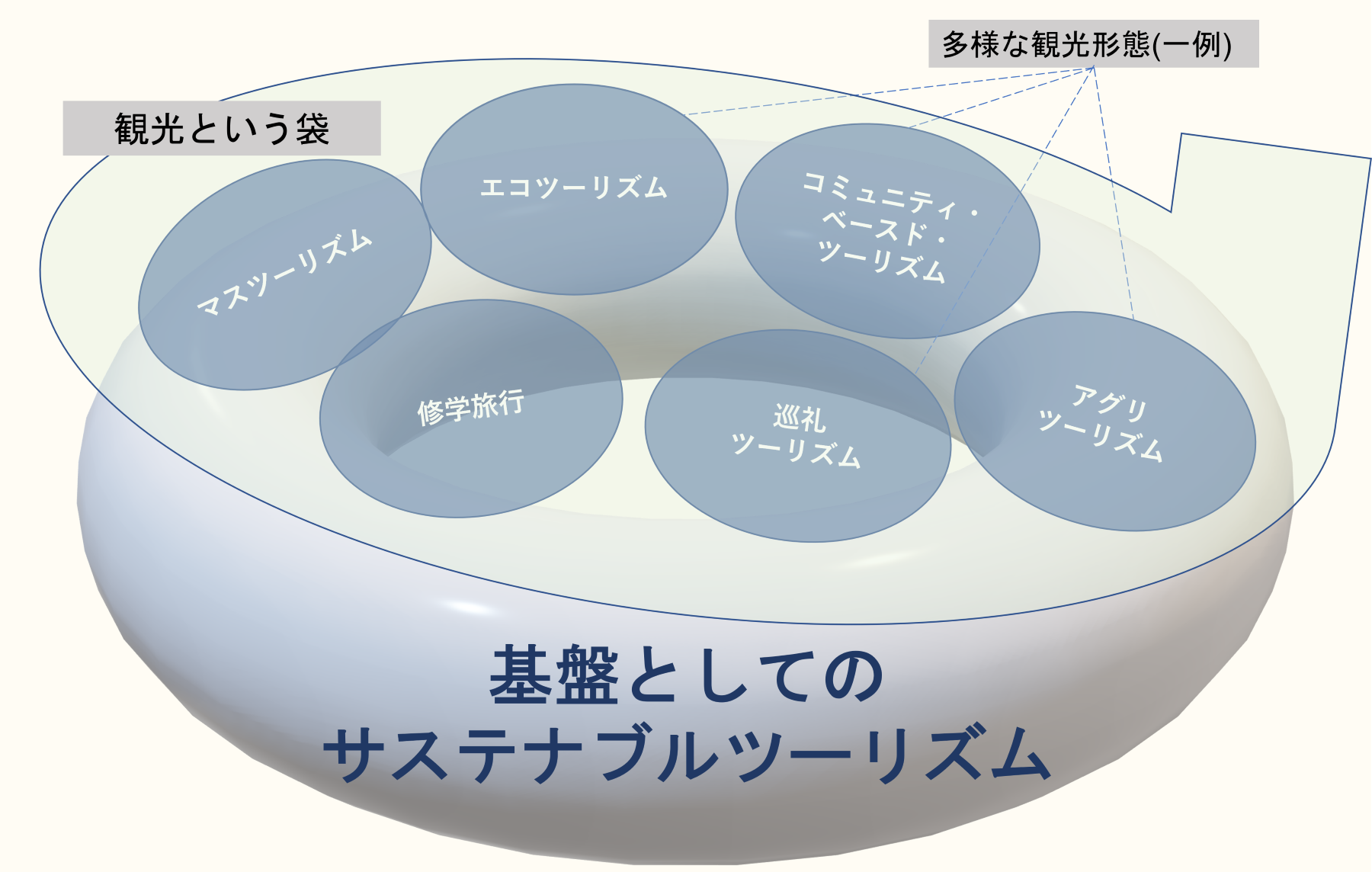

今回は、サステナブルツーリズムという観光のあり方/考え方についてもう少し深く考えてみるために、サステナブルツーリズムの位置づけについて考えてみたいと思います。位置づけというのは、すなわちサステナブルツーリズムが、エコツーリズムなどの他の観光のあり方とどのように異なるのか、そしてどのような関係性にあるのかということです。

結論を先取りすると、サステナブルツーリズムは、じつは他の○○ツーリズムとは決定的に性質が異なるものです。サステナブルツーリズムは「多様な観光のあり方のなかの、ひとつの種類」ではまったくないのです。どういうことか、みていきましょう。

観光という袋の中にはたくさんのアメ玉が

こんにち、観光には非常にたくさんの種類があります。ごく一例を挙げると、

- 都市生活者が農村で農業体験を楽しみながら観光するグリーンツーリズム

- 民族文化や伝統的な生活の体験を目的としたエスニックツーリズム

- 宗教的動機にもとづいて「聖地」をめぐる、巡礼ツーリズム

- 日常生活空間や近隣地域の再発見を試みるマイクロツーリズム

- 工業施設を鑑賞するインダストリアルツーリズム

- 世界遺産や文化財、歴史的資産を訪れるヘリテージツーリズム

- 医療や医薬品を求めて海外や他地域を訪れ観光もするヘルスツーリズムやメディカルツーリズム

- 理想的なライフスタイルを追い求めて移動するライフスタイルツーリズム

- 長期滞在を前提として、地域社会と交流を深めようとするロングステイツーリズム

ほかにも、フードツーリズムやプロプアーツーリズム(貧困層や貧困地域の人々にとって、経済的または社会的に寄与する観光)などたくさんの種類があり、挙げきれません。観光という名の大きな袋の中に、○○ツーリズムというアメ玉がたくさん詰められている様子をイメージしてみてください。

この袋が観光だとすれば、○○ツーリズムは彩り豊かなアメ玉たち

ニューツーリズム?オルタナティヴツーリズム?

これらの観光形態は、新しく見いだされた観光価値・市場価値という含意でニューツーリズムと呼ばれることもあります。観光は、食事や宿泊や鑑賞や移動などの様々な体験が複合したものですが、上述した○○ツーリズムはそのなかでも特定の目的と動機に特化して商品化されたものだといえます。

ただし、これらの観光形態をただ単に細分化されたもの/新しいものとしてのみ理解することは不十分です。

こうした観光形態の多くは、ジャンボジェットや格安航空券の普及によって成立した大衆観光、すなわちマスツーリズムに対する反省をその背景にしています。大規模・大人数での旅行がもたらしてきた環境負荷や地域社会への悪影響が問題となり、小規模で社会や環境に負荷をかけない観光のあり方が模索されてきました。その意味で、それらはマスツーリズムではない「もうひとつの観光」としてオルタナティヴツーリズムとも呼ばれます。

サステナブルツーリズムも、アメ玉のひとつ?

それでは、サステナブルツーリズムもまた、オルタナティヴツーリズムのひとつなのでしょうか。じつは厳密に言えば、そうではありません。サステナブルツーリズムは、観光という袋のなかのアメ玉のひとつではなく、むしろその袋、あるいは袋が乗る土台になるべきものなのです。

ここでは、そのような土台としてのサステナブルツーリズムのあり方を、『サステナブルツーリズム――地球の持続可能性の観点から』(晃洋書房、2018年)を著した藤稿亜矢子氏の説明を頼りに整理してみたいと思います。

藤稿は、サステナブルツーリズムの基盤性について次のように述べています。

これまで、“サステナブルツーリズム”、“持続可能な観光”というと、「小規模であることを良しとする観光」や、「地域経済が潤う観光」「地域コミュニティが主体となった観光」「自然の中で環境負荷を減らすように計画した観光」といったイメージが多く語られ、特に日本においては、「地域が持続的に発展するための、地域活性化に貢献する観光」と捉えられているケースが多い。これらひとつひとつはもちろん間違いではないが、サステナブルツーリズムのほんの一部分でしかない。小規模であっても、大規模であっても、また国際観光であっても、地域的な観光であっても、すべての観光形態において、地球および地域の持続可能性に配慮するのがサステナブルツーリズムであり、よっていかなる観光もその施策を取り入れていかなければならない (藤稿 2018:i-ii)。

ここで述べられているように、すべての観光形態において「サステナブル」は重視されるべき理念なのです。サステナブルツーリズムはすなわち、あらゆる観光のあり方、その全てを足元から支える土台=基盤にほかなりません。

藤稿の説明では加えて、普遍的価値としてのサステナビリティが示唆されているように思います。普遍的価値というのは、いついかなる場合/時代/場所においてもその重要性が認められるということです。地球という、この最も根源的なレベルで「シェア」されている足場を持続可能なものにしていく努力は、この地球に生きる以上は誰しもが一時も忘れられてはならないものでしょうし、それは観光に限った話ではありません。

全ての観光の土台にサステナブルな考え方を据えること。そして、そのような持続可能な観光をきっかけに、生活や仕事など観光以外のあらゆることにもサステナブルという土台を広げてゆこうとすること。その大切さが述べられているように思えます。

サステナブルツーリズムはすべての観光の基盤=土台に

サステナブルを基盤に。サステナブルな旅をふつうに。

マスツーリズムや「ふつうの観光」が一方にあり、サステナブルツーリズムが他方にあるのではありません。マスツーリズムを「サステナブルなマスツーリズム」に変えてゆくこと、そして「サステナブルな観光=ふつうの観光」という意識を醸成してゆくこと。そのような視点転換が求められています。

これが、サステナブルの基盤性の意味です。サステナビリティを、特別なもの、新しいもの、オルタナティヴなものとして捉えている限りは、その目的に近づくことは難しいかもしれません。あらゆる行為、あらゆる営みの土台=基盤としてサステナビリティを位置づけなおすことが大切だと考えられます。

「サステナブルな旅」も同じです。今はまだ、それは特別なものだと考えられているかもしれませんが、いずれはスタンダードになりゆく(べき)ものだと思われます。

サステナブルの基盤性について。そして、それを実現させてゆくための方法について、ぜひ一緒に考えてみませんか?

参考文献

藤稿亜矢子(2018)『サステナブルツーリズム:地球の持続可能性の視点から』晃洋書房

サスタビ外部アドバイザー担当。北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院 専任講師。立教大学大学院観光学研究科 博士課程後期課程修了。博士(観光学)。専門は文化人類学、観光研究、モビリティ研究。北海道札幌市出身。

-4-860x484.png)

この記事へのコメントはありません。