みなさんは「お茶の産地」と聞くとどの地域を思い浮かべるでしょうか。静岡県、鹿児島県、三重県などの日本茶の三大産地をはじめとして日本各地でお茶は栽培されており、その中でも埼玉県は日本茶の三大銘茶のひとつである「狭山茶」の産地として名高い地域です。

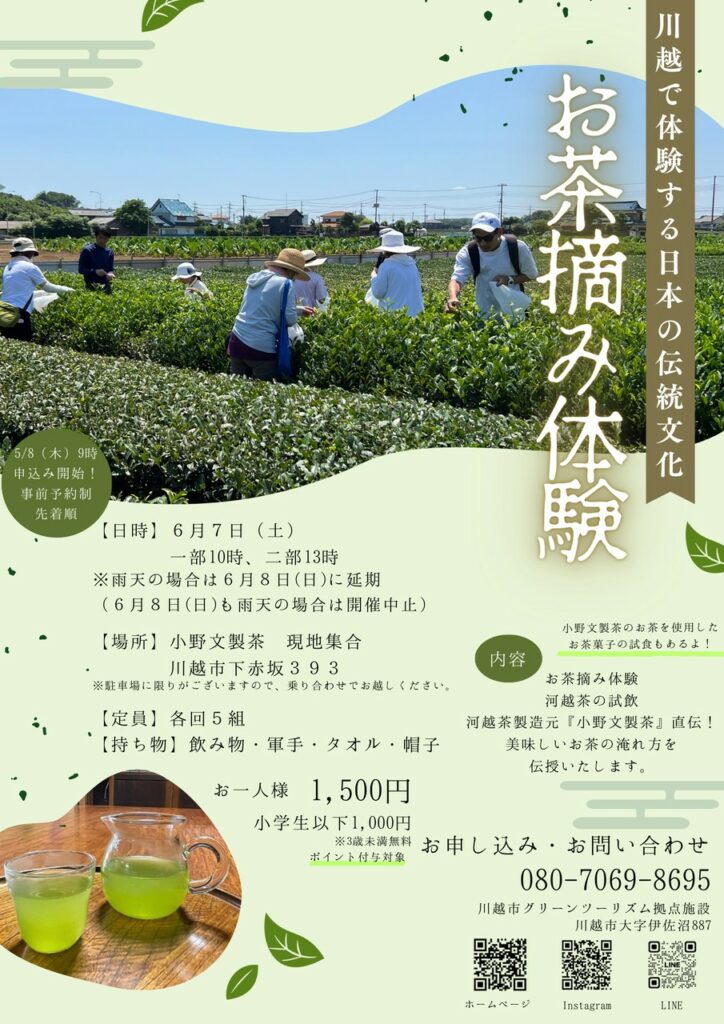

今回、狭山茶のルーツとなったと言われている「河越茶」のお茶摘み体験へ埼玉県・川越市へ足を運びました。南北朝時代(14世紀)には栽培が始まっていたと言われる河越茶は、戦国時代で一時衰退の一途を辿るものの江戸時代には奨励され今に継承されています。

川越でお茶摘み体験

サスタビでは、昨年川越中心街や草加など埼玉県内で街歩きを実施しました。

その中で、いつか体験してみたいと考えていたお茶摘みが川越でできるとの情報を発見。東京方面から日帰りでできる手軽さに惹かれて参加を決めました。

サスタビ編集部では蔵前、草加、渋谷など関東近郊で街の魅力や持続可能性を追求する街歩きを開催してきました。 2024年10月の街歩きの舞台となったのは埼玉県・川越。 丸1日かけたツアーの中で川越の街について、そしてサスティナブルな旅の可能性を探ってきました! 埼玉県・川越ってどんな場所? ...

今回参加したお茶摘み体験は、株式会社サンアメニティ(川越市グリーンツーリズム拠点施設管理運営業務受託事業者)の主催の元、川越市内の小野文製茶さんで実施されました。当日の1時過ぎに筆者を含めた計5組の参加者が揃い、早速お茶摘み体験がスタート。

| 当日の流れ

13時~14時 お茶摘み体験 |

お茶の新芽は上から2枚目までの部分で、優しく手で1枚1枚摘んでいきます。参加者は小野文製茶さんのレクチャーの元、綺麗な若草色の新芽を真剣に見つめて作業を進めていきます。一般的に知られる新茶のシーズンは5月ですが、体験に伺った6月初旬はGW後に出てきた新茶「2番茶」の収穫時期だそうです。

お茶の木の高さは1メートル弱ほどで、列の間には人1人が入れるほどの通路があります。通常は機械でお茶摘みを行うため、機械に合った幅や高さに管理されているのです。

ところで、写真のお茶の木は樹齢何年だと思いますか?答えは約40年。そもそもお茶の木は苗木から収穫が可能となるまで5年かかるそうで、適切な手入れにより60年、70年持つ木もあるそう。わたしたちが毎日美味しく頂いているお茶は、人の手によって受け継がれている伝統のたまものであることを感じるエピソードでした。

太陽の下、新芽の緑色がより鮮やかに感じられた

1時間ほどお茶摘みを行い、小サイズのビニール袋で半分弱ほど収穫できました。中には袋一杯のお茶を摘んだ参加者も。作業を始めてしばらく経つと、初心者でも手際よく摘めるようになるので終わる頃にはかなり集中して「まだまだ摘めそう」と思いました。

サスタビ編集部では蔵前、草加、渋谷など関東近郊で街の魅力や持続可能性を追求する街歩きを開催してきました。 2024年10月の街歩きの舞台となったのは埼玉県・川越。 丸1日かけたツアーの中で川越の街について、そしてサスティナブルな旅の可能性を探ってきました! 埼玉県・川越ってどんな場所? ...

お茶の試飲にお茶の葉を使った〇〇も!

お茶摘み体験を終えた一行は、お茶畑の向かいにある小野文製茶さんのお店側へ移動。

30度近い気温の中行ったお茶摘み後の冷茶は格別。写真の奥に映るのは……?なんと、お茶の葉の天ぷら。

1度食べたらやみつきになるお茶の葉の天ぷら

苦みが少ない新茶の時期だからこそ楽しめるお茶の葉の天ぷらは、お塩でシンプルに頂きます。その見た目からは「葉や茎をそのまま食べるの?」と驚きましたが、後からほんのりと香る苦みがクセになりそうなお味でとても美味しかったです。

新芽だからこそ楽しめると言う天ぷらは、お茶摘み体験に参加した人のみが味わえるレアな一品でした。

小野文製茶さんの紅茶を使用したふわふわのシフォンケーキも頂きました

続いては、美味しいお茶の淹れ方についてのレクチャーがありました。お湯の温度が高いほど苦みが強くなる傾向にあるため、甘めのお茶を飲みたい場合は空いている急須やマグカップなどへ沸かしたお湯を一度注ぎ温度を下げると良いことや、人数分のコップへバランス良く注いで均一の濃さになるよう意識すると美味しく頂けるそう。

最後の一滴までしっかり注ぐ

小野文製茶さんでは前茶をはじめとして和紅茶やほうじ茶、抹茶の生産も行っています。お店で販売されている他、近隣の飲食店や農産物販売所などでも取り扱われているそうです。近年全国的にお茶産業の市場縮小が叫ばれている中、和紅茶や抹茶は加工品も含め国内外の方へ人気が高まっており、小野文製茶さん含め近年生産に力を入れているお茶農家さんは多いのだとか。

参加者からは、昨今のお茶業界の事情など普段は中々耳にする機会がないお茶のアレコレについて小野さんへの質問が飛び出すなどとても和やかなひと時となりました。

「かつてのように飲用のお茶だけにこだわらず、お菓子などの加工品への利用などさまざまな形でお茶が使われることで、その魅力が伝わるきっかけとなればうれしいです」とお話されていた小野さん。川越を訪れる際にはぜひ「お茶」に注目してみてください!

摘み取ったお茶の葉を自宅で前茶にしてみた

72gのお茶の葉を収穫しました

お茶摘み体験後、余韻に浸りながら自宅に戻り摘み取ったお茶の葉を前茶に加工。摘み取った直後からお茶の葉は発酵が始まってしまうのでスピード勝負です。専用の設備や機械を使わずとも、実は自宅にある物だけで簡単に作業を行うことは可能です!ここでは体験で教えて頂いたレンジを用いた加工方法にならいました。

お茶の葉を前茶にする5つのステップ

完成! |

お茶の葉を洗い、キッチンペーパーで水気をふき取った後酸化酵素の働きを止める目的で600Wで2分加熱すると早速お茶の良い香りが部屋の中に漂ってきます。

次にざるで1分ほど冷まし粗熱を取りましょう。優しく葉をつぶさないよう揉み、再び600Wで1分加熱後3分ほど揉んでいきます。

一見乾燥したように見えても揉んでみるとまだまだ葉に水分が残る

「4 乾かす」、「5 揉む」の工程を繰り返しながら、少しづつ揉む力を強め葉の水分をしっかりと押し出すことが美味しいお茶づくりのポイント。回数を重ねるごとに段々と色、香りとともに馴染みのある日本茶らしくなってきました。

爪で茎を強く押して簡単に折れるくらいまで水分が飛んだら無事完成です!

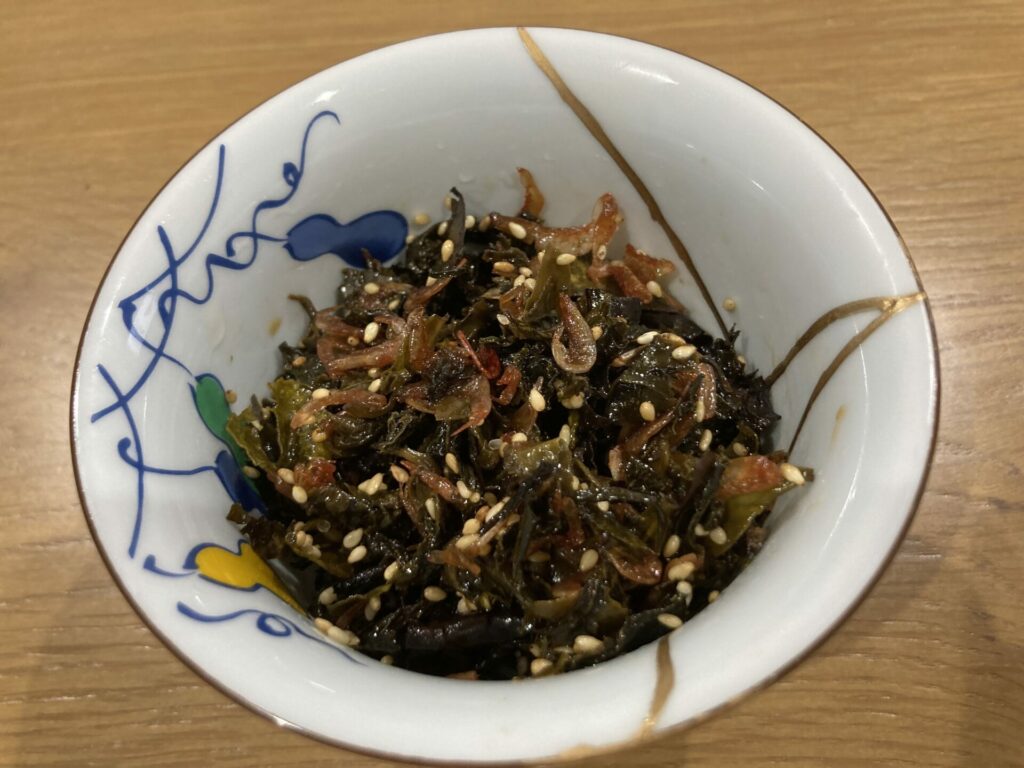

お茶の出がらしはふりかけに

先ほど新茶の葉の天ぷらをご紹介しましたが、おすすめしたいお茶の葉レシピはまだもう1品あります。それは「出がらしをアップサイクル(新たな価値を与えて再生すること)したふりかけ」。

茶葉を細かく刻み醤油、みりんのシンプルな味付けで炒めるだけで爽やかな味付けのふりかけができました。自分の手で自然の恵みを最後まで美味しく享受することは、心の豊かさにもつながるのではないでしょうか。

小江戸・川越でお茶を楽しもう!

蔵造りの街並みを目当てに多くの観光客が訪れる川越。お茶の他にもさつまいもやお米など市内には農家も多くありマルシェなどの催しも行われています。知っているようで知らないことが多いお茶文化を小江戸・川越であなたも実際に体験してみては。

世界三大銘茶といえば、インドのダージリン、中国のキーマン、そしてスリランカのウバ。国を代表する産業である紅茶産業について知るため、現地で茶摘み&紅茶作り体験をしてきました! スリランカ紅茶の歴史とウバ産地の魅力 今回訪れたのは、Uva Halpewatte Tea Factory。街の中心地から...

-1-150x150.jpg)

サスタビ編集部では、定期的に様々な場所で街歩きを開催しています。 今回訪れたのは、埼玉県草加市。 いったいどのようなサステナブルスポットがあったのか、ご紹介していきます! 「寝に帰るだけ」ではないベッドタウン こちらが、今回訪れた東武スカイツリーラインが通る草加駅。草加せんべ...

サスタビへ行こう!@埼玉県・小川町 サステナブルな旅の楽しみを多くの方に知ってもらうべく、サスタビ編集部では一緒に旅をしてくれる方を探しています! 4/12(木)には、首都圏の様々な大学の学生で構成されている学生団体SWITCHの皆さんと、埼玉県の小川町に行ってきました。 学生団体SW...

近年耳にする機会が多くなった「ウェルビーイング」。旅にもその波はやってきています!心身の健康を通し、精神的な豊かさを追及する人々は今後より一層増えると予想されており、旅のあり方にも大きな変化をもたらすでしょう。 今回はわたしたちにウェルビーイングをもたらす旅「ウェルネスツーリズム」についてご紹...

フリーのライター/エシカル・コンシェルジュ。学生時代、100本以上のドキュメンタリー映画を通し世界各国の社会問題を知る。事務職を経て独立後、ソーシャルグッドに関連する記事を執筆。都会暮らしからはじめるエシカルな暮らしを実践中。

-1-150x150.jpg)

この記事へのコメントはありません。