サスタビでは、変わっていく旅の在り方を紹介するため、ユニークな旅のサービスの運営者にお話を伺っていきます。

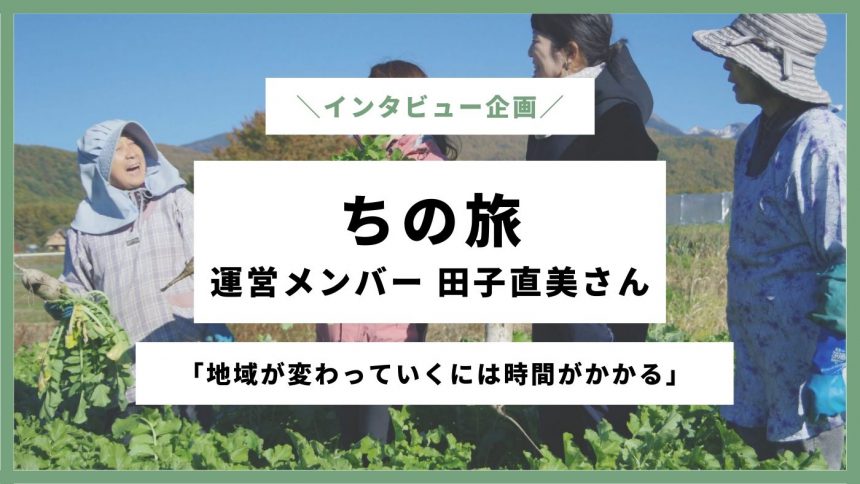

今回インタビューさせていただいたのは、長野県茅野市の人や文化、場所、モノを紹介するサービス『ちの旅』の運営メンバー・田子直美さん。地域の人々の協力を得ながら、魅力的なアクティビティを次々と紹介する『ちの旅』の裏側を覗いました。

▶『ちの旅』について詳しくはこちら

地元の人との交流は、旅行の醍醐味の1つ。そこに住む人だからこそ知っている土地の歴史や文化、日常の暮らしのお話は、ガイドブックでは手に入りません。また、サステナブルな旅を実践する上でも、地域の方々の想いを知ることはとても重要です。 ただ、地元の人と交流したいけれど、どうすれば知り合えるか分からな...

地域が変わっていくには時間がかかるから、イベントでは十分じゃない

―『ちの旅』はいつごろからはじまった取り組みなのですか?

田子さん:一般社団法人として正式に立ち上がったのは2018年です。準備期間も含めると、5年前ですね。

―どういった経緯ではじまったのですか?

田子さん:当時あたらしく立ち上がった地域おこし協力隊の活動のひとつとしてはじまりました。

―地域おこしというと、名物やイベントを新しく作り出すことが多いのですが、『ちの旅』では人や文化など、地元にもともとあった魅力が活かされています。

田子さん:『ちの旅』の発起人を務めた上司が、もともと長崎県の小値賀島で『OJIKA ISLAND TOURISM』というメディアを運営していた人で。地方創生の成功例として当時から知られていたので、それを参考にした部分が大きいですね。

その上司は「地域が変わっていくには時間がかかる」が口癖で、そのためにやるべきことはイベントではないとよく言っていました。イベントは話題になったりお金が入ったりするかもしれないけれど、それはあくまで一時的なもの。地域の方々の暮らしを本当の意味で活気づけるには、彼ら自身を巻き込んで、主体的かつ継続的に関わってもらう必要があるという考えのもと、今のような形になりました。

続けていくために、誰にも我慢させない

―地域の方々は、もともと商売として観光客をもてなしていた方ではありません。アクティビティを考えるうえで、苦労することも多かったのではなかったですか?

田子さん:基本的には楽しいのであまり苦労だとは思っていませんが、大変なことも多いです。1つのアクティビティをつくるのにすごく時間がかかっているんです。企画してからサイトに掲載できる形になるまでに、早いものでも1~2ヶ月、長くかかるものだと1年くらいでしょうか。

―アクティビティができるまでの過程を伺わせてください。まず最初に、企画はどのように考えられたんですか?

田子さん:運営メンバーはみんな地域外から来ていて茅野市のことをよく知らなかったので、アクティビティにできるかどうかはさておき、この地域ならではの暮らしや産業にかかわる方がいたら紹介してくださいと言っていました。私たちはまちづくりのプロでもないし、観光のプロでもないので、素朴な視点での感動を重視しました。とにかく話を聞きに行ってみて、感動したポイントがあったら、それを体験にできないか考えるという具合に。

例えば、自宅でユウガオ(編集部注:ウリ科の植物)を剥いてかんぴょうを作る方のお宅にお邪魔したときは、「かんぴょうの原料ってユウガオだったのか! しかも自分で作れるんだ!」という驚きと発見がありました。そういう、茅野の人にとっては普通のものだけれど、外から来た人にとっては驚きや発見のある体験を探します。

―素敵な体験を見つけて、ぜひ紹介したいと思ったとき、地元の方々はすぐに協力してくれましたか?

田子さん:人によってまちまちですね。こんなこと紹介したって、やりたい人なんていないでしょという方もいます。茅野市はすごく自然に恵まれているのに、住んでいる方たちはそれが当たり前だから何もない場所と思ってしまっていて。旅人から「いいね」と言われてやっと自信が持てる側面もありますね。

また、私たちが体験したいことは地元の方にとっては日常のことなので、料金設定の話になると「無料でいい」とか、「お金なんていただけない」と言ってくださることがよくあります。でも、観光を通じた街づくりは、継続してこそだと考えているので、続けるために必要な料金を設定して、無理なく対応できる日程でだけ開催するようにしています。誰にも我慢させないことを意識しています。

―驚きや発見を体験として販売できる形にする際の苦労はありますか?

田子さん:地元の方は、普段から体験してもらうことを仕事にしているわけではないので、来てくださった人が何に感動するのかピンと来ていないこともあります。一緒にプランを考えるのはもちろん、私たちがお客さん役になって、実際の流れをロールプレイングしながら調整していきます。ここが一番時間がかかるポイントですね。

思いも寄らないことも起こりますよ。たとえばおばあちゃんの料理教室をやる場合、段取りよくしようと張り切りすぎちゃって、2時間のアクティビティなのに1時間で終わっちゃうとか(笑)。解説なども、地元の方は当たり前だと思っていることも、その背景や理由も含めて、分かりやすい例をまじえながら、子どもが聞いても分かるように話しましょうねとアドバイスしています。

地域の人と旅人の交流から、新しい価値が生まれる

―『ちの旅』を運営されるなかで、地域に貢献できたなという実感が湧いたエピソードがあれば教えて下さい。

田子さん:寒天工場見学は、アクティビティを起点にポジティブな連鎖が起こったなと思っています。茅野市は日本一の棒寒天の産地で、寒天工場がたくさんあるんです。でも後継者不足で、昔は100軒以上あった寒天屋さんが今は10軒程度。また、昔ながらの製法で寒天をつくるには、寒さが必須で12~3月の厳冬期にしかつくれないんですが、温暖化で生産期間が短くなりつつありました。

そんなときに一緒に体験をつくることができ、体験料を収益の1つにしていただけたんです。今は生産時期以外でも、工場見学を含む体験を販売しています。SDGsの学びにもなると人気のプログラムになっていますよ。

―最後に、田子さんご自身が今後取り組みたいことを教えて下さい。

田子さん:茅野市だけじゃなく、諏訪地方全体の伝統ですが、7年に1度、御柱祭(おんばしらまつり、みはしらまつり)という大きなお祭りがあって。来年2022年がちょうどその開催年なんです。私がこの地域に来てからはじめての御柱祭なので、自分自身もすごく楽しみだし、外の方に楽しんでいただける仕組みをつくりたいなと思っています。

ゴールデンウィーク付近に行われる諏訪大社の四方に柱を建てる習わしがよく知られているんですが、実は周辺の小さな神社すべてに同じように柱が建てられるんです。男性は柱を建てて周り、女性は男性に振る舞う料理を用意するというように、人それぞれの関わり方で祭に参加します。いろんな文化が詰まったお祭りなので、その魅力をぜひ届けたいですね。

ちの旅で新しい旅のカタチを見つけよう!

お話を伺い、サスタビ編集部でも実際に『ちの旅』を体験してきました!

寒天の里・長野県茅野ってどんなところ? サスタビでもこれまで何度か取り上げてきた『ちの旅』。遂にサスタビ編集部が実際に『ちの旅』を利用して、茅野の暮らしと人々の魅力をたっぷり感じられる日帰りツアーに参加しました。 ▶『ちの旅』について詳しくはこちら その中でも、茅野の特産品である「...

みなさんもぜひ、実際に茅野市を訪れ、『ちの旅』の魅力を味わってみてください。

-1-336x216.jpg)

-1-150x150.jpg)

この記事へのコメントはありません。