風土と結びついた地場産業・寒天

前編では茅野市の風土と深く結びついた寒天づくりの秘密と、伝統について紹介しました。

▶前編はこちら

【前編】寒天の里・茅野|風土に結び付いた伝統産業を守る

後編では寒天産業の抱える課題と、これからに向けた新たな取り組みについてお伝えします。

守るべき伝統のやり方と、時代に合わせた改革と

常設の干場を活用した体験・教育事業

干場を常設にしたことで、作業が減っただけでなく、体験や見学の受け入れが年中可能になりました。全国でも茅野でしか見られない棒寒天ということで、各地からツアーに参加者がきてくれるのだとか。

また伝統産業を学びたいと、地元の学校から子どもたちが授業の一環で見学に来るようになったそうです。

ロスを減らして、販路拡大

驚いたことに10,000本の棒寒天を作っても、どこの工場でも約3割は折れてしまうのだそう。しかし、多くの工場は「棒寒天でなければ意味がない」と、見合わない価格で売ったり、来年の原料に戻してしまったりするのだと言います。たしかに従来の寒天は、料亭などに卸すのが基本だったため、規格通りの棒寒天でなければ売り物になりませんでした。

しかし茅野さんは折れた寒天を使ったスナック菓子や、はじめから小さいブロック状の寒天を作り、個人の消費者に向けて直売所で売り始めました。すると、観光客をはじめ県外の人にぐんぐん売れたのです。

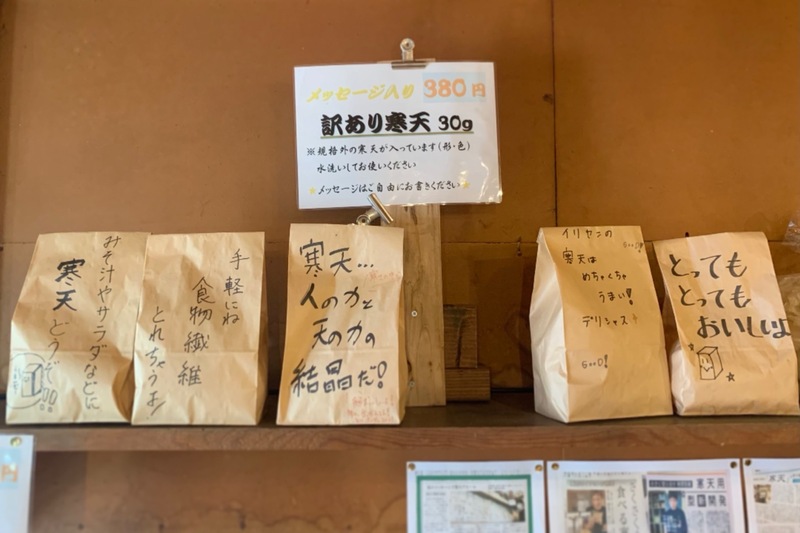

それ以上に売れている、一番人気の商品があります。それが「マイパッケージ寒天」。体験参加者が、体験を通じて知った寒天の魅力を紙袋に手書きで書いたもので、その中には規格外の訳アリ寒天が入っています。こうしたアイディアにより、今は廃棄する寒天が一切ないと言います。

作り方、見せ方、売り方の改革

もともとは卸が前提だったため、規格を揃え、生産量を確保するために厳しい働き方をしなければならなかった寒天づくり。

でも、実質的な賞味期限がない寒天なのだから、そんなに安く卸して無理に売ろうとしなくても、手元に置いておいてちゃんと価値を伝えて直接売ればいいんじゃないか、と考えイリセンではネット販売を含めた直売に舵を切りました。

そのためにはターゲットに合わせて製品の見た目や形を変え、試食や食べ方の提案も行い、人と人とのコミュニケーションを重ねていく必要があります。そうした「発信」が産業として出来ていないのが課題であり、ただ作るだけではなく、伝えるまでが仕事なのだと茅野さん。

変わりゆく時代に、どこまでこだわりを持つか

寒天の持つ長い歴史の中で、時代は大きく変わっています。

たとえば地球温暖化の影響で、茅野市でも寒天づくりができる期間が短くなっています。寒さが充分でなければ寒天が凍らないリスクがあり、12~3月までできていたのが最近では2月の頭には終わりになってしまうそう。また、工業的に作られ量産できる粉寒天に値段や便利さでは敵いません。

でも、棒寒天だからこそ具として食べることができるんじゃないか?棒状でなくても、小さくすれば強みを残したまま、気温が上がっても作れるんじゃないか?

そんな風に、伝統や歴史の中にある価値を再発見しながらも、先入観や慣習に囚われずに新しいことにも挑戦する。そこに茅野さんの寒天への強い思いが感じられました。

寒天を通じて、人を巻き込み、地域を盛り上げたい

最初は自社の寒天を何とか売らないと、と思ってはじめた改革が、次第に産業全体を守りたい、そして地域を盛り上げたいという大きな見方に変わっていったと言います。

寒天は茅野の地形や気候、風土を含めて成り立つ特産品であり、地元の人にとって寒天=茅野そのもの。無理をしてたくさん作り全国に売りに行くのではなく、茅野に来てもらって、地域のことを知り、人や文化とつながった上で買ってもらうことに産業と地域の持続可能な未来がある気がします。

「寒天の里と言いながら、地元の人も胸を張って思えないところがあった。遅いかもしれないけれど、それを今もう一度見直しています。寒天を干場に置きっぱなしでも盗まれないけど、ほんとは盗まれるくらいにしていきたいです!」と話してくれた茅野さん。

いまは地域内の他業種との連携も進めており、ホテルの駐車場を使って寒天を干す、という驚きのアイディアでホテルの従業員や観光客を巻き込んで伝統産業の新たな担い手を広げています。ツアーの中で何度も出てきた「寒天最強!」という言葉の通り、寒天が持つ可能性はまだまだ留まる気配はありません。

単なる観光や工場見学ではなく、地域と深くつながり、いつの間にか巻き込まれてしまう茅野市の地場産業・寒天のツアーに、ぜひ皆さんも参加してみてください。

▶有限会社イリセンの工場見学ツアーはこちら

東京大学大学院在学中。専門は環境教育/社会教育。渥美半島⇔横浜の2拠点生活でローカル(実践)とアカデミア(理論)を行き来しながら、無理なく持続可能な生き方の選択肢を探求中!

-2-150x150.jpg)

この記事へのコメントはありません。