新型コロナウイルス拡大防止のため、国や自治体は「不要不急」の外出を控えるように注意喚起を繰り返し、多くの産業がその影響を受けています。飲食、音楽、スポーツ、そして観光。

しかし、観光の教育効果の研究者であり、自身も旅人である鮫島卓駒沢女子大准教授は、「観光は不要不急ではない」と断言します。民族大移動やベルリンの壁崩壊など、歴史の転換点を振り返りながら、観光が果たしてきた役割を考えます。

旅はなぜ「不要不急」と言われたか

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大で、自由に旅をすることができなくなった。旅をすることは感染拡大のリスクにもなると言われ、不要不急の対象に。

その一方で旅をしようと思う気持ちはなくならず、モヤモヤしている人も多い。なぜ私たちは旅をしようと思うのか。そもそも旅とは何か。人間が旅をすることにどんな意味があるのか。その問いに答えることは意外にも難しい。誰でも当たり前に経験できるがゆえに、観光の力は透明化されている。

近年、日本政府の野心的な観光立国政策によって、訪日外国人数は毎年記録更新をして、まさに鰻のぼりだった。貿易立国を掲げて製造業を中心に高度経済成長を遂げてきた日本経済にとって取るに足らない軽い存在の観光が一躍注目を浴びて、新たな成長エンジンとして観光産業は活況を呈していた。

全国各地でホテルの建設ラッシュが起こり、ニセコや宮古島のように地価上昇をもたらすほどだった。観光は、地方創生の切り札として、様々な地域で取り組まれてきた。そうした社会的要請に沿って、観光系学部学科を設置する大学も大幅に増加した。そんな矢先に新型コロナは、観光を天国から地獄へと一変させた。

今思えば、観光は流行のひとつとして認識され、金儲けの手段としてのみ注目されてきた。「カネの切れ目が縁の切れ目」そんな状況にさえ思えてしまう。

パンデミックは、言うまでもなく観光産業にとっては大きな試練である。しかし、観光はビジネスとしての側面だけではなく多様な可能性がある。観光産業を維持するためではなく、いま一度人間にとっての観光の意味を再考し、持続可能な観光を探求する絶好のタイミングではないか。

観光は不要不急ではない。観光は人類に不可欠な文化的営為である。そして持続可能な社会のために観光には多くの可能性が宿っている。

観光学は単に旅行業の技能を学ぶなど観光を提供する人のためだけにあるものではない。観光をする人のための学問でもある。観光は楽しいことはもちろんだが、それだけではない。距離をおいて眺めると、人間を、社会を読み解く有力な鍵となる。観光が人を、社会を、そして世界をどのように変え、動かすのかを論じ、新たな思考の扉を提供したいと思う。

旅の「軽さ」と「力」

観光は個人的な趣味や遊びの領域に属し、どこかふわふわした軽い行為に過ぎないと思えるが、ときに社会を変え、世界を動かすことがある。

ロックダウンで街から賑わいが消える中で、ドイツのメルケル首相はこんな演説をした。「旅行および移動の自由が苦労して勝ち取った権利であることを実感している私のようなものにとっては、このような制限は絶対的に必要な場合のみ正当化されるものです。

そうした制限は民主主義社会において決して軽々しく決められるべきではなく、一時的にしか許されません。しかし、それは今、命を救うために不可欠なのです。」この発言の主旨はロックダウンの正当性を論じたものだが、ここでいう「旅行および移動の自由」とは何だろうか。

旧東ドイツ出身であるメルケル首相が語った「旅行および移動の自由が権利であることを実感した」経験とは、ベルリンの壁崩壊を指している。東西冷戦の終焉を象徴するベルリンの壁は、東ドイツ政府の「個人旅行の自由化」の発表がきっかけだった。1989年11月9日にこの措置が報じられると、民衆は壁に押し寄せ、これを乗り越えてしまったのである。

「旅行の自由化」は、東ドイツ共産党がことの重大性を認識しないまま、うっかり下した政策だった。多くの民衆のデモや命懸けの政治運動によっても突き崩すことができなかった壁が、旅のもつ「軽さ」によって一夜にして壊されてしまったのだ。社会主義圏の人びとにとって旅や移動の自由がどれほど光り輝くものであったかを、パンデミックを経験した私たちは共感することができるだろう。

旅の持つ「軽さ」の中に、人間を、社会を、世界を変える力があるとしたら、それは何か。無意識の中に閉じ込められた旅をすることの意味、そして「軽さ」のなかにある観光の「力」について考えていこう。

旅の人類史

現代の観光は自らの楽しみのための余暇活動のひとつとして語られているが、しかし人類の旅の歴史を紐解けば、それは観光の一部にすぎないことがわかる。

20万年前にアフリカで誕生した人類は、狩猟採取で生計を立てる遊動社会であった。遊動とは、移動しながら住処を変えていく生活。その後、長い年月をかけながら世界中へ拡散していく。この人類の世界的拡散の旅のことを英国人考古学者ブライアン・フェイガンは「グレートジャーニー」と名付けた。旅を人びとの移動と交流という広い意味で考えれば、このときから人類の旅が始まっていたのである。

その後約1万年前に農耕革命が起こり、人類は定住社会を実現する。旅の目的は、使役、巡礼、交易へと変わっていく。古代から中世にかけての旅の主役は、国境を守る防人、聖地巡礼や修業をする聖職者や僧、商人であった。当時の旅がどんな意味をもっていたのかは語源に現れている。英語の“travel”の語源は、フランス語の古語“travail”であり、「苦難」「苦役」を意味し、現代フランス語では「仕事」である。

日本でも中世までの旅は、根底に修行の一環として見なされていた。民俗学者の柳田国男によれば、旅の語源は「給う」の古い形の「給ぶ」の命令形「給べ」であり、旅人が沿道住民に対して寝食を懇願する「下さい」という言葉に起源したものであるという。交通手段は徒歩、宿は野宿か住民の家、道なき道をゆくまさに冒険と苦難の旅だった。

中世欧州ではペストによる暗黒の時代からルネサンスが起こり、それら文化財を見学し古典から人間を学ぶ旅「グランドツアー」が英国の貴族の子息を中心に広がった。大人になる通過儀礼としての学ぶ旅の誕生である。しかし、西洋のグランドツアーは建前では学ぶ旅だが、実際には羽を伸ばす物見遊山の旅の側面もあったようだ。

江戸時代の日本では、参勤交代によって街道や宿場町が整備されたことで、巡礼と湯治を目的にした旅だけは庶民にも許された。しかし、建前は巡礼と湯治でも、実際には物見遊山であったことが多くの紀行文でも明らかになっている。

林春斎が『日本国事跡考』で記した日本三景は庶民の「見る」旅を促していく。松尾芭蕉の『奥の細道』など風景を嗜む旅がメディアを通して複製化されていく時代でもあった。

そして、潮目が大きく変わるのは、産業革命が起こる近代以降である。産業革命は都市労働者を生み、労働と対極の余暇をもたらした。一方、供給側では蒸気機関の発明により大量輸送が可能となった。トーマス・クックがその蒸気機関車をチャーターし、禁酒運動大会に参加するツアーを実施したのが近代旅行業のはじまりである。

旅行の大量化・大衆化したマス・ツーリズムは、インフラの整備が進む戦後に大きく飛躍する。このようにして旅は、特定の人びとの苦行から大衆の娯楽へと変容していく。

旅の主体に女性が加わることも、この変容を物語る証である。旅とは、時代に応じて再構築され続けられる地層のような重層的な人間の文化的営為である。「労働や勉学の対極」にある現代観光の輪郭は、旅の歴史をふりかえると一面的な見方に過ぎないことがわかる。

また近年、労働や勉学と観光の二項対立の境界はニューツーリズムの登場で溶解している。たとえば、お金を払ってまでボランティアや地域の活動に関与するボランティア・ツーリズムなど楽しみや消費活動とはかけ離れた観光のかたちが出現している。自然や文化を学ぶエコ・ツーリズムや農村体験をするグリーン・ツーリズムなど学びに焦点を当てた観光のかたちも生まれている。

楽しみとは異質の、人類の悲劇の場所や戦跡を訪ねて悲しみや悼むためのダーク・ツーリズムも注目されている。さらに、これまで観光地ではなかった商店街、交差点、無人駅、工場、墓地、そして私たちが暮らす日常生活の場所さえ、新たな観光対象となり、多くの人びとを惹きつける場合もある。

「苦と楽」、「生産と消費」や「日常(ホーム)と非日常(アウェイ)」といった二項対立では収まり切らず、もはや行き先や目的から「観光」を定義することはじつに難しい。いいかえれば、どこでも観光地になり、何でも観光対象になる時代、あるいは観光と無関係なものがない世界が、既に到来していると言ってよいだろう。

観光とは何か

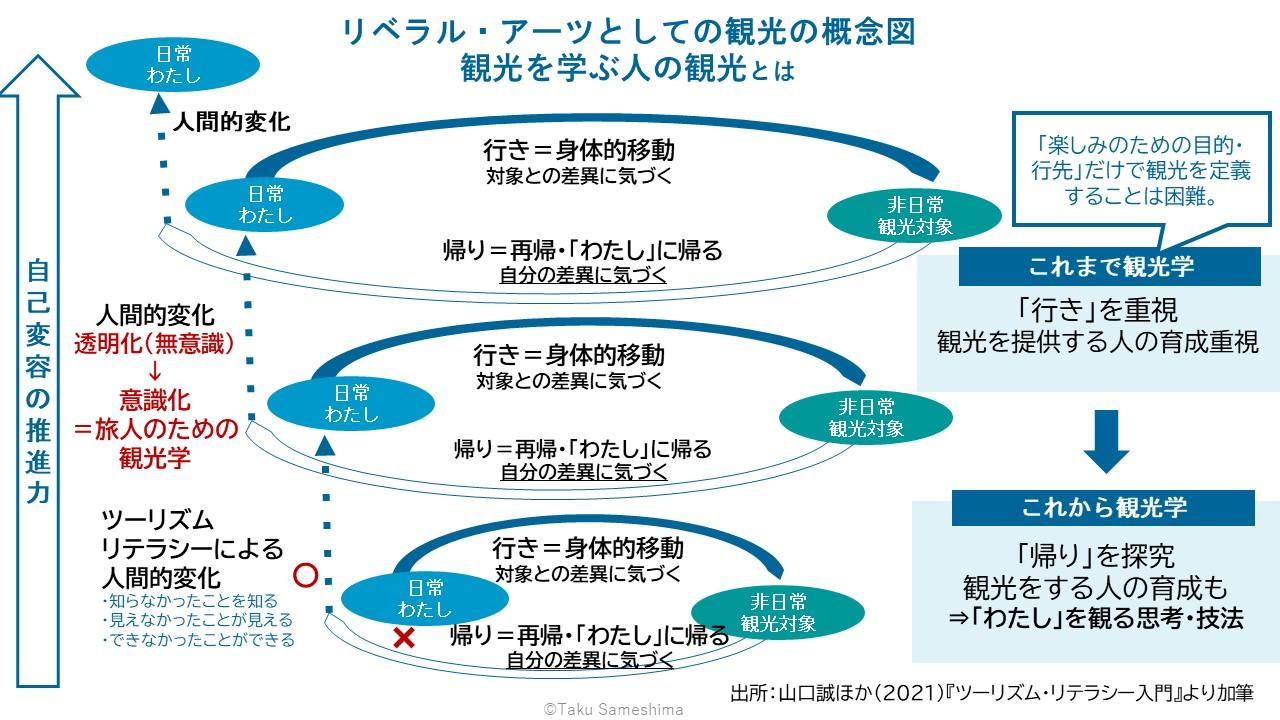

観光という言葉には、「国の光を観る」という物事の優れたところを見る・見せることに語源がある。この意味においても、「楽しみのための旅行」とは異なる様相がある。また観光の英訳にあたる“tourism”の語源はラテン語の“tornus”にあり、「円」や「一周する」という移動を示す。これは、日常から非日常へ向かう「行き」だけでなく、非日常から日常へ向かう「帰り」も予め視野に入る旅のかたちである。

行く前から帰りを予め約束する移動のかたちが当たり前として透明化するのは、19世紀以降の近代観光に特徴的な移動の様式である。

一生に一度できるか否かの巡礼の旅など近代以前の旅とは異なり、自らの楽しみのために何度も行くことができるほど一般化された近代以降の観光では、ひとりの観光者は前の観光経験をもとに次の観光を計画し、次の観光経験はその次の観光へと活かされる。いわば、観光は閉じたループを描いてバラバラに点在するのではなく、前の観光と次の観光が連結した螺旋を描くような開かれたループとして考えることができる。

SNSが普及する現代において、観光の螺旋は個人のレベルだけでなく、大多数の人びとが共有し、より集合的なレベルで生み出されることになる。日常(わたし)に向かう「帰り」、すなわち再帰性を特徴とする近代の観光は、螺旋が深化すればするほど、わたしと接続する日常も影響を受け、それらを内包する社会が変化していくきっかけになると考えられる。

観光の螺旋は、人間特有の移動行動である。動物の移動はどれだけ遠距離でも捕食と繁殖のためであり、生活圏を超えることはない。しかし人間の旅は、ナワバリを超えて未知の土地へ旅をする。動物にも集団を離れる移籍という現象がみられるが、それは敵か味方かの二者択一。

しかし、人間の旅は、属する集団を変えずに中立的な立場で異なる集団で時を過ごし、そしてまた元の集団に戻る。これは他の動物にはない人間だけの行為である。どの集団にも属さない中立性が人間の旅の特徴であり、これこそが「軽さ」の正体であろう。

観光の持つ中立的な「軽さ」は、楽しいという次元に留まらず近代社会においてより自由になるリベラル・アーツ(教養)になりうる。観光は、定住社会(ホーム)における固定観念の呪縛から解き放なたれ、非日常(アウェイ)での中立的な立場で人間が自由になるための技芸となる。

こうした観点から、意識的に開かれた螺旋を描くような観光をすることができれば、「旅の恥は掻き捨て」ではなく「観光は人をつくり、社会をつくる」ための思考回路を開くことが可能になる高度に文化的な活動になる。

観光学を学ぶことは、よりよく世界を観るための技能を習得することである。そして、人を、社会をかえる観光の技能を身につけ、観光を思う存分楽しんでほしいと思う。

プロフィール

鮫島卓(さめしま たく)

駒沢女子大学 観光文化学類 准教授立教大学大学院修士課程修了。専門は観光学。旅行と創造性・イノベーションの関係を研究。HIS入社後、経営企画、ツアー企画、エコツアー・スタディツアーなど事業開発、ハウステンボス再生担当。JICAの専門家としてミャンマー・ブータンで住民主体の持続可能な観光開発(CBST)を経験。2017年より駒沢女子大学観光文化学類准教授。帝京大学経済学部兼任講師。ANA旅と学びの協議会アドバイザー、澤田経営道場講師。

この記事へのコメントはありません。